范文一:汪曾祺小说的内涵

浅析汪曾祺小说的内涵

对于一位作家而言,语言是其全部生活感受、生命体验、个性气质、文化涵养乃至审美理想的最直接的综合性体现,往往正是从语言上,最容易鉴别出一个作家的艺术风格。汪曾祺的小说,读起来总让我们感到“有一股流曳飘忽的情调或韵味灌注其间”。而他的超脱,他的灵感,他的天然,他的深厚的民族文化的“根”也正浸润其间,使其作品出一种田园牧歌式的美。而这些都是通过他的“散淡典雅、含蓄蕴藉”的语言体现出来的。

汪曾祺的作品语言准确、简约、生动、传神,既有文学语言的诗化美,又有生活语言的清新、自然、鲜活,读起来韵味悠长,散淡典雅。首先我们来看其散淡典雅的文学语言。汪曾祺的作品语言简洁,平淡之中富有情致。浏览他的作品就像走进一片清凉的绿荫,品着一杯淡淡的菊花茶,而正是这样的风致和逸韵,才使其作品有一种田园牧歌的风格。而这种语言风格主要体现在写景状物上。如《晚饭花》中对晚饭花的描写:“晚饭花开得很旺盛,它们使劲地往外开,发疯一样,喊叫着,把自己开在傍晚的空气里。浓绿的,多得不得了的绿叶子;殷红的,胭脂一样的,多得不得了的红花??”,再如《受戒》的结尾,他这样写:“芦花才吐新穗。紫灰色的芦穗,发着银光,软软的,滑溜溜的,像一串丝线。有的地方结了蒲棒,通红的,像一枝一枝小蜡烛。青浮萍,紫浮萍。长脚蚊子,水蜘蛛。野菱角开着四蝉的小白花。惊起一只青桩(一种水鸟),擦着芦穗,扑噜噜噜飞远了。”

再来看汪曾祺作品中的生活化语言。这种语言风格准确到位、简洁利落,而且不事雕琢,在对口语进行加工提炼的基础上,尽量保持来自民间语言的丰富多彩、生动鲜活的原始形态。对民间口语的创造性运用,使汪曾祺小说的语言显得格外的朴实与自然。在汪曾祺的笔下,这些来自民间的丰富的口语不仅自然朴实,而且由于打破了书面语言的呆板的模式,还令人感到是那样的清新别致,富有强烈的生命力。“两个女儿,长得跟她娘像一个模子里托出来的。眼睛长得尤其像,白眼珠鸭蛋青,黑眼珠棋子黑,定神时如清水,闪动时像星星。浑身上下,头是头,脚是脚。头发滑滴滴的,衣服格挣挣的。??这里的风俗,十五六岁的姑娘就都梳上头了,这两个丫头,这一头的好头发!通红的发根,雪白的簪子!娘女三个去赶集,一集的人都朝她们望。”《受戒》里对赵大伯的两个女儿的形象刻画,作者舍弃了常见的修饰性的书面语言,充分地运用民间口语,新颖、俏皮、生动、活泼。在接连不断的比喻中,写出了两位乡村少女的质朴与美丽,洋溢着浓郁的乡土气息。再如写到明子的字写得好:“村里人都夸他写得好,很黑”。“很黑”,用来评字,很少见,但很有诗的意境和绘画的感觉。

汪曾祺的小说中清新活泼的日常生活语言与散淡典雅的文学语言相融合,使其作品具有了诗情画意的语言风格。

另一方面,汪曾祺的小说主要对普通人和日常生活进行了描写,展现了平凡生命所具有的人性闪光,并将人物置于民间的日常生活中,这种日常生活多承载着中国传统的生活经验和记忆,作者有意

涤除杂质,努力发掘日常世界中的诗意存在,在世俗中发现诗情。他的小说很少写相对于日常的民俗生活而言更为短暂易逝的政治和战争,而是排除了生活表层因素的干拢,沉潜于民间生活的底部和根部,让人物和千百年来缓缓流动但生生不息的风俗文化融为一体,因而呈现出的是和自然同体和历史同生的人生。

在表现人情人性美方面,他笔下的人物多是底层民众,教书的、开店的、画画的、养鸡的,和尚、农夫、渔人、锡匠??五行八作,三教九流。他们人生经历不一,命运殊异,但都有着共同的品性,那就是仁爱、善良、道义。这种普通百姓于苦难生活和黑暗时代中相濡以沫,扶危济困成为了汪曾祺小说表现人性美和人情美的主体部分。而这种精神就在日常与世俗之中,就在普通百姓与底层人民身上,是生活最为可贵与可爱之处。《故里三陈》中陈泥鳅用冒着生命危险才挣来的钱为陈五奶奶的小孙子看病的高义之举;《徙》中的高北溟不忘师恩,虽然自己仅得温饱,仍勉力周济恩师不争气的儿子的可贵之处;《大淖记事》中众锡匠集体顶香以示抗议的道义精神??无不体现出朴素而博大的美与爱。

而汪曾祺作品中有许多密集的世俗生活意象描写,这透露出作家对世俗生活的认同与欣赏,以及对人世的朴素感情。如《受戒》中汪曾祺运用直觉的语言,排列出一连串的生活景象,在一组意念群中,间接地传达出其人生态度:“过了一个湖。好大一个湖!穿过一个县城。县城真热闹:官盐店,税务局,肉铺里挂着成边的猪,一个驴子在磨芝麻,满街都是小磨香油的香味,布店,卖茉莉粉、

梳头油的什么斋,卖绒花的,卖丝线的,打把式卖膏药的,吹糖人的,耍蛇的??”,《晚饭花》中描绘了南方过“灯节”的情形:“元宵节前几天,街上常常看到送灯的队伍。几个女佣人,穿了干净的衣服,头梳得光光的,戴着双喜字大红绒花,一人手里提着一盏灯;前面有几个吹鼓手吹着细月。远远听到送灯的箫笛,很多人家的门就开了。姑娘、媳妇走出来,倚门而看,且指指点点,悄悄评论。这也是一年的元宵节景。”概而言之,汪曾祺的小说是以恢复人在民间生活中的本来样态为最高的真实原则,以人的民间存在建构诗意栖居方式为最高的艺术追求。从而,无论从人的生存精神,还是追求文本的艺术美,汪曾祺都以他的作品为样板筑起一幅恬淡温馨的民间日常生活的诗意艺术图景。

总之,汪曾祺小说中的真情超越了人与人之间的距离、世俗规范,这样给人的感觉就是他的小说疏离了人事纠缠所带来的痛苦,具有一种深明、淡远的牧歌情调。

【参考文献】

[1]邓嗣明.弥漫着氛围气的抒情美文[j].文学评论,1992,第3期

[2]李斌.散淡典雅、含蓄蕴藉——汪曾祺作品的语言风格[j].牡丹江师范学院学报,2006,第5期

范文二:汪曾祺小说的特色

汪曾祺小说的特色

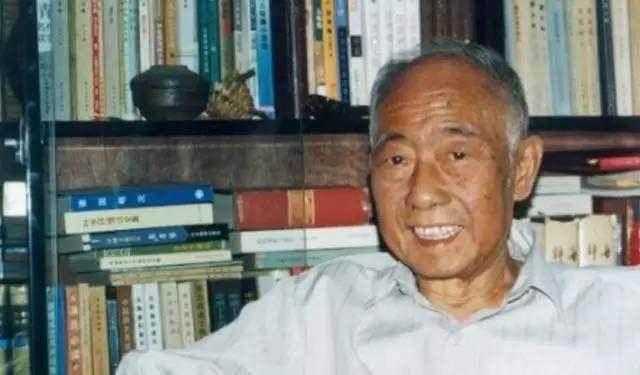

佳作品鉴●朱秀坤

汪曾祺先生的小说是最容易读的,平淡,自然,用最温和的调子从从容容地讲一个个市井人物。尤其适合我们这些老实巴交的凡夫俗子来读,读着读着就轻轻松松地走进了他的故事之中,舍不得出来了。读着读着,就爱上了十一子、靳彝甫、巧云、小英子这些人物,爱上了淳朴清丽的里下河风情。

汪曾祺的小说,并不讲究奇与险,也不需要太多的起承转合、花头技巧,总是给读者铺平了道路,扫除了障碍,一马平川地驰骋开去。即使是复杂的,他也能写得明白如话。一开头就行云流水地讲下来了。“黄开榜不是本地人,他是山东人” (《黄开榜的一家》);“生产队派我今天晚上护秋”(《护秋》);“西南联大有一个文嫂”(《鸡毛》);“这是一个私立中学,很小,只有三个初中班”(《星期天》)??这样的开头比比皆是,老实得像是小学生写作文。用行家的话讲,“他是洞察秋毫便装了糊涂,风云激荡过后回复了平静,他已是世故到了天真的地步。”于是,我们便心甘情愿地随着他走进了大淖,走进了高邮,去知会一个个贩夫走卒引车卖浆者流。去体会他们的爱恨情仇离合悲欢,从他那平淡简洁、洗净铅华的文字中间,去领会旧时底层人民的辛酸和悲苦,并从中感悟世态人情,和他那颗悲天悯人的乐观情怀。特别是《大淖记事》的结尾:“十一子的伤会好么?会。当然会!”一点儿不消沉,而是充满了幸福的憧憬与美好的期待。还有《岁寒三友》中,陶虎臣破产女儿又遭不幸,王瘦吾也是一身病骨家徒四壁,靳彝甫为了救助两位老友,只能把心爱之物三块田黄卖给别人。他却是邀了两位到如意楼醉上一回的,那两个同意。“好,醉一次!”这天是腊月三十,如意楼空荡荡的,就只有这三个人。外面,正下着大雪。读到这样白描的文字,在为三位好友叹息的同时,却又不能不为人物的豁达而拊掌。汪曾祺的小说,就有这个特性,即使再苦再难,也永远不沉沦不绝望。正如他自己所说,“我的小说有一些优美的东西,可以使人得到安慰,得到温暖”(《认识到的和没有认识的自己》)。“我对生活,基本上是一个乐观主义者??我没有那么多的失落感、孤独感、荒谬感、绝望感”(《我的创作生涯》)。

读多了汪曾祺的小说,不难发现,他的作品虽说浅显通俗,晓畅如话,但并不粗俗和肤浅,而是洋溢着深浓的文化气息,雅俗共赏。而其叙述语言,更有一种飘逸清俊之美。但凡涉及到一地的美食、艺术、戏曲、音乐、俚俗及行业知识,总是不厌其烦,娓娓道来。像《如意楼和得意楼》中对包子、蒸饺、烧麦等点心及烫干丝煮干丝的做法的叙述;像《侯银匠》里面“他用一把灯草浸在油盏里,又用一个弯头的吹管把银子烧软”这一段关于银匠敲打金银首饰的描写;像《异秉》里面关于熏烧摊及熏烧制作方法的详细叙写;像《露水》中对扬州小曲的描述;更绝的是《职业》一篇,全文都在写各行各业的叫卖声吆喝声。要是将这些或描写或叙述或简单或详细的部分单独列出来,那就是一篇篇堪称美文佳构的散文了。而汪老先生笔下的散文小品,更是为人所津津乐道。

也许正因为此,我一直深爱着汪曾祺先生的文章,无论小说,还是散文,小品。

恬 淡 背 后 的 脉 动————浅析汪曾祺部分小说中的情感特色2007-05-12 11:43摘要:汪曾祺以散文手法为小说,文风冲淡,格调雅致,少有感情的大起大落。然而他一生颠沛,道路坎坷,人生际遇中的情感因子不可能在作品中了无痕迹。而且,他的小说具有明显的回忆特征,从作品中可以清晰窥见他人生的轨迹。本文试图从汪曾祺小说的地域性划分入手,结合他在不同地域、不同阶段的人生经历和情感状态,力求详尽地分析各地域系列作品的情感走向,还原作者平淡背后的情感波澜,分析汪氏部分小说作品的情感特色,并就汪曾祺小说中情感的隐与显,得与失,克制与放任分析利弊,发现规律。

关键词:汪曾祺 小说 情感

自1980年《受戒》横空出世以来,汪曾祺小说以其恬淡从容的叙事风格,温情圆融的美学追求为世人称道,一个“淡”字,几成汪曾祺文风的定论。然而,细析汪曾祺的一生,从富家子到穷学生,从失意文人到革命战士,从下放右派到红色写手,生活的巨手对这样一个性格孱弱的文人搬弄着不尽的搓揉。难道这样一个心细如发,秉性敏感,长成于优裕之家,地道的温情主义乐感文化的承袭者,真的能够象有些论者认为的那样,在经历了不堪的人生劫难后,仅仅因为政治回暖,文学环境趋于正常,就能拾起笔来,重续三十多年前的文学梦。做到“三十多年的时光,在他身上和作品中几乎了无痕迹”【1】吗?在汪曾祺恬淡从容的背后,在他作品中起伏无多的情感脉流中,能不能找出与时代,与他的个人遭际相谐共振的些微情感波澜来呢?

答案是肯定的。

汪氏小说,创作总量并不大【2】,且小说地域背景特色鲜明,大都以他生活、居住过的高邮、昆明、上海、北京、张家口等几地为背景,带有显著的回忆特征。作品几乎就是他回忆的影子,有明显的地域性可循。那么,参照汪曾祺的人生经历,对其作品中映现出来或隐或显的情感脉络进行梳理、分析也就成为可能了。

下面,我想以汪曾祺小说背景的地域性为研究起点,对汪氏小说进行地域性划分,参照汪曾祺在不同时期、不同地域的经历,力求全面地、多视角地揭示汪氏小说的情感脉络,还原恬淡从容背面那个波澜起伏的汪曾祺。

一、汪曾祺小说地域性划分及汪氏在各地域生活状态分析

1920年,汪曾祺出生于江苏高邮。1939年求学于昆明,1946年流寓上海,1948年春到北京,期间在武汉、江西有过短暂的工作经历,1958年因错划为右派下放到张家口。1962年回北京,直到1997年逝世。他一生主要居留地大体有:高邮(20年);昆明(7年);北京(45年);张家口(4年);上海(2年)。他的小说选材大体不出此范围。除了早期运用意识流手法和后期具有探索意味的几篇外,基本风格趋于一致,都是“纪实”性的风俗画小说,甚少幻想,尤其是不虚构或隐匿地名,可以非常直接地知道他作品写的是何地何时的风俗人情。

汪曾祺小说,以他家乡高邮小镇为背景的数量最多,成就也最高。其次是北京、昆明、张家口和上海,以下分别对汪曾祺在上述几个地方的经历、生存状态和心理状况作一些必要的考察和分析。

先说高邮。高邮是汪曾祺魂牵梦萦的故乡,他19岁以前的童年和青少年时期在这里度过。二十世纪三、四十年代的中国兵灾战乱频仍,时局动荡不定。此时的高邮当然不可能成为乱世的桃花源。但童年汪曾祺眼里看不到这些。他出身于地主世家,生活优裕,对于苦难没有切身体会。他是带着玫瑰色眼光略带好奇地观察和间接感受着人世辛酸的。在闲适的童年生涯里,他接受了其父汪菊生的温情教育。汪菊生是士大夫阶层乐感文化的承袭者,多才多艺、宽厚仁慈而又情趣盎然。他一手培植了汪曾祺追求温情的人格理想和讲究情调的生活趣味。同时也翦除了汪曾祺性格中抗争因子的翅膀,代之以犬儒主义避世的人生态度。高邮是汪曾祺幸福和美的童年天国,也是他精神世界温暖的家园。这里造就了他的温情人格,也造就了他作品敦厚温雅的艺术风格。高邮系列成为汪曾祺创作的重点与高峰也就不足为奇了。

再说昆明。昆明是汪曾祺跨出高邮的壮岁游学的第一站。在汪曾祺的生涯中可以从容称为“游学”的,恐怕也就这一站了。在这里,他开始真正跻身于世俗生活,接受人生风雨的冲刷与洗礼,开始与苦难“亲密接触”;在这里,他师从沈从文,第一次拿起笔来,开始了他萦绕半个多世纪的文学梦;在这里,他经历了人生的尴尬和生冷,经历了命运挟裹下的无奈和逃离【3】。在这里,他关注的目光除了追随童年高邮时期形成的审美趣味继续关注异乡的风情、风物和风俗之外,既然懦弱的本性使他本能的摈弃对时局的评介,他只能以日渐发育成熟的心智来考察、审视乃至玩味人生与人性的奥秘了,再就是一个初出家门受到委屈的孩子对家的思念。这样的观察视点,归结为他昆明系列作品中人性观察的篇章(《捡金子》、《钓人的孩子》)和不经意间显现的思乡之情(《老鲁》)。

汪曾祺的下一站是上海。前面注释中已经提到,这是他选择逃离的结果。到上海的汪曾祺纯粹是为了谋生,可谋生是那样的艰难。1946年,谋生的汪曾祺遭遇了战时经济大萧条,孱弱的他因失业几度打算自杀。可是把温情定格为人生理想的汪曾祺在他的作品中本能的回避了苦难和辛酸,他没有留下涉及这方面内容的作品。以上海为背景,他只有一篇《星期天》。既是独篇,内容上又与昆明系列中考察人性的篇目相似。而上海原本是汪曾祺昆明后半期动荡生活的延续,这里权将《星期天》归入昆明类加以论述。

汪曾祺在北京居住的时间最长,以1980年为界可以分两个阶段,期间因政治因素下放张家口有四年时间(1958-1962年)。从建国前后到1980年这三十多年时间里,政治风雨不断,现实中的汪曾祺处于龟缩状态,以生存为基本需求。他的文学创作处于冬眠状态。既然政治霜冷、长夜漫漫,那么,不如睡去。但“睡去”不代表思想的休眠,恰恰相反,臆想已成为他这一时期的第二生命。在现实生冷,日常生活为政治风云撕裂,疑惧、自危成为生活常态的恶劣环境中,汪曾祺只有依靠臆想和回忆来自给心灵的暖意,维系微弱的希望了。这并非臆断,1980年后,政治气候一旦回暖,抛却顾忌的注曾祺一发而不可收,在短短数年间写下了大量优秀作品,应该就是这一时期回忆和臆想的结晶。这一阶段的休眠,是他创作巅峰到来之前漫长的等待和准备阶段。期间有过一些政治任务式的作品,因受非文学因素影响,风格既已湮灭,成就也就无甚可观了。1980年后,汪曾祺进入他第一个也是最后一个创作高峰期,真所谓文思泉涌,他大部分优秀作品都完成于这一时期。这种泉涌到1986年前后趋于枯竭,此后四五年以散文随笔创作为主,只有零星试验性小说作品问世。

汪曾祺在张家口生活了四年,那是政治灾难的结果,他被无端戴上右派的帽子下放,心中的苦涩与惶恐不难想见,此间是他持小心翼翼人生态度最甚的阶段,与上海作品一样,他在作品中再一次选择了回避,张家口系列主要探讨人性的矛盾(九十年代作品),间或有制度的

控诉《黄油烙饼》)。1980年以前作品则是政治任务式的,“小心翼翼”是其共性。

综上所述,谨将汪氏作品分为高邮、昆明-上海、张家口、北京四大系列。

二、汪氏四大系列小说的主题特点和情感走向

对于文艺作品中的感情,汪曾祺主张内敛,“感情过于洋溢,就象老年人写情书一样,自己有点不好意思”【4】,恬淡从容是他为人为文的信条。然而,他小说创作的回忆性特征必然或隐或显在作品中留下情感和情绪的印记。仔细甄别他不同地域背景的小说,不但在语言、题材、主题等文艺的显性特征方面具有地域性,而且其中包蕴的情感波澜也对应作者的人生经历、作品表现的主题呈现出相谐共振的关联关系。一脉情感的细流在冲淡文风的背后若隐若现、呼之欲出。以下分地域论之。

四大系列小说中,以昆明和北京系列的主题特色最为凸现。前面已经提到,昆明系列小说的主题涉及两个方面——思乡和关注人与社会。前者如《老鲁》、《落魄》,后者包括《鸡毛》、《钓人的孩子》等这一系列中的大多数篇章。

其实把“思乡”作为昆明系列中的一个主题有些不确切,即使是《老鲁》,也不过是在字里行间有着思乡情怀的闪现而已:“今春看又过,何日是归年?老鲁啊,咱们什么时候回去呢?”(《老鲁》)。之所以不避牵强把“思乡”作为一个主题来论述,是为了与下文高邮系列中的“思乡”作个对照,昆明的思乡是淡淡的,这种思乡是由于生活的不如意引起的一种对美好过去的本能回忆,没有“不如归去”的强烈愿望,因此,作品里表现出来的思乡,与其说是“乡愁”,倒不如说是一种牢骚的方式。

昆明系列的主题主要还是对人性,对社会的关注。汪曾祺1939年至1946年在昆明,正是抗战期间,初出家门的汪曾祺没有了家的庇护,独自面对这动荡的时局。日渐成熟的心智、善于观察的眼睛不可能不促使他对时局进行审视。不过从小形成的犬儒主义人生态度使他本能地远离政治,他关注的目光便转向了动荡时局下的人和人性。于是便有了用拴线的钞票钓人的《钓人的孩子》,有了跑警报时专门“《捡金子》”的哲学系研究生,有了买《航空奖券》梦想“英雄救美”的穷学生,有了“做大事,赚大钱”却偷了失业寡妇三只鸡的金先生(《鸡毛》),真是“林子大了,什么鸟都有” 【5】。汪曾祺昆明时期的人性考察是深刻的,同时又是平静的、淡漠的。这是一个旁观者的审视,多少带些玩味的色彩。这取决于他昆明时期的情感状态。虽然时局不定,物质条件艰苦,但昆明时期的汪曾祺在心理上是平静的,时局造成对个体的冲击还在他心理承受能力之内,他有一个维系心理平衡的法宝,即《跑警报》中所说的“不在乎”精神。因此,昆明系列作品表现出来的感情是平和的,没有激烈的愤慨,没有浓重的伤感,一切都是淡淡的,是昆明时期汪曾祺心理状态的自然流露,这一点与北京系列表现出来的情感波澜截然不同。

北京系列中汪曾祺的情感波澜起伏,不能自抑。这一系列的开篇之作是1980年的《天鹅之死》,可以称之为悲不自抑。在文后的尾注里,汪曾祺自称在1987年重校时依然“泪不能禁”,这导致了这篇小说风格的迥异。此外,同一主题还表现为辛辣的讽刺(《讲用》、《尾巴》);触目惊心的影射(《虐猫》);感情激越的控诉(《八月骄阳》)等。对**的感受与昆明时的侧身事外不同,汪曾祺是有着切肤之痛的,所见所闻所思所感是那样的刻骨铭心,这导致了他北京系列中感情的激动和不能自已。

张家口系列是四大系列中最缺乏特色的,八十年代的只有两篇:《黄油烙饼》与北京系列中的**题材类似,《七里茶坊》写故人旧事,很有情致。九十年代作品以《护秋》、《尴尬》为代表,有点现代心理分析的意味。另有部分六十年代作品,政治意味极浓。

最后说说高邮系列。高邮系列小说的主题芜杂,几乎涉及前述各类,但又表现出不同的特点。

先看看以人生、人性思索为主题的作品。高邮系列中这一部分与昆明系列中同一主题的作品不同,昆明系列中作者对人生、人性的审视持一种旁观者的态度,与观察对象之间是有距离的,感情上表现为一种理性思考后的喟叹,内容上以表现人性的劣态(《钓人的孩子》)和人生对人性的压抑(《职业》)为主。高邮系列中作者的感情则要深挚得多,他不再是一个旁观者,而是热切的体味者甚至参与者,作品中的感受发自作者的内心,是他对人生苦苦思索的所得,只是附着于作品中与他自己某些品格相近或相类的人物身上加以艺术的表现而已。这些作品中,他不再矜持不作评介的旁观姿态,热切表达了他的情感倾向。内容上以表现美好人性、人情为主,如《岁寒三友》里的友情、《大淖纪事》里的爱情、《徙》里的亲情、《鉴赏家》里的知己之情,这一主题下还有一些对人生问题深刻思考的作品,如《徙》。《徙》是一篇内涵非常丰富的作品,文中的高北溟是一个现实的徙者,他方正的品格没能挽救他失败的命运,终其一生也没能完成为老师刻书的愿望。高雪则是一个心灵的徙者,她的悲剧在于飞出高邮的梦还未开始就被现实折去了翅膀。小说题旨还不仅于此,汪曾祺不就是一个飞出高邮的高雪吗?结果呢???小说中表现出来对人生的彷徨与无助,对人生问题深层次的思索,将《徙》的意蕴推向无穷。

高邮系列中还有以故乡故人旧事,方物风情为主要题材的作品,这类作品数量很多,内容异常丰富,几乎是一部三十年代高邮的风俗志,字里行间流露出浓郁的乡情,我一律称之为思乡之作。与昆明系列里的“思乡”一样,高邮系列仍然没有思乡的专篇,但感情要比昆明系列深挚的多。汪曾祺19岁离开家乡,高邮在他的记忆里是幸福祥和的天国,这与他追求温情的理想契合,记忆中的高邮已不仅仅是现实意义上“故乡”的概念,更大程度是汪曾祺精神的家园。尤其当走出高邮的日子风雨如晦,政治霜冷铺天盖地,命运巨手翻云弄雨,性格中已失去抗争膂力的汪曾祺无力自救时,对童年高邮的温暖回忆和桃花源式生活状态的幻想已成为汪曾祺的精神救生圈。这种长达三四十年的回忆和臆想,前者结晶为高邮系列中诸多的怀旧佳作,后者编织了一个《受戒》里桃花源式的圆融之梦。

与其它系列的回忆不同,汪曾祺将他对人生与社会的思考毫不吝惜放到高邮系列里,通过那些他熟知的人和事加以表达,如果说汪曾祺作品中有纯属虚构之作,有对人生清晰的思考与见解,那么,只能在高邮系列中找到。前者如《受戒》,后者如《徙》。汪曾祺对高邮挥洒了太多的情感,就精神而言,他从来都没有离开过这片土地,表现为高邮系列里情感的润泽和氤氲。这就是汪曾祺对高邮的感情。

三、感情泛滥汪曾祺

文为思之象,文学作品必然反映作家相应的情感和思维,不管作家是内敛的还是奔放的,是有意峥嵘还是故作平淡,感情一如既往是作品的灵魂所系,不可或缺。汪曾祺以对故人往事的提炼为主要创作源,他作品中情感的灌注,大致受到三方面因素的影响:

一是作为描摹对象的生活经历在他记忆中的情感印记。汪曾祺在高邮只生活了短短的19年,包括蒙昧的孩童时期,汪曾祺所能记忆的事其实不多,但高邮的童年生活是他臆想的天国,在这里,他睃寻的目光只发现美丽。高邮系列里他尽情抒发着对故人旧事的款款深情,对美好人性的真诚礼赞,对生存状态的美好憧憬,他终于臆造出了一个“牛不生灾,人不生病”的《受戒》里的桃花源。汪曾祺对于昆明和张家口的记忆在感情上要平淡的多,因而他只是理性梳理着当时的回忆,以平静的笔触加以表述。间有感慨,那是旁观者的喟叹,也思考人性,那是一种考察和审视。这里没有他的留恋。北京系列以表现**为主,表现的其实正是他在这一阶段的压抑与恐惧,感情激越,不能自抑。生活既然造化了汪曾祺对高邮、昆明、张家口、北京不同的感受与感情,那么,别无选择:高邮系列表现出来的是一个乡情缱绻的汪曾祺;昆明系列表现的是一个平静、理性的汪曾祺;北京系列由于**记忆太过剧烈而刺痛,这客观上冲淡了他在北京的其它生活感受,他只能在小说中表现一个激动到失态的汪曾祺了。

二是对作为描摹对象的生活经历的思考、打摩和提炼程度。“我以为小说是回忆。必须把热腾腾的生活熟悉得象童年往事一样,生活和作者的感情都经过反复沉淀,除尽火气,特别是除净感伤主义,这样才能形成小说”【6】。汪曾祺小说是对记忆的精雕细琢,而记忆又必须经历一个漫长的“淬火”处理。他的成功很大程度上得益于对“反复沉淀,除尽火气”为文法则的恪守,高邮系列的成功有力的佐证了这一点。“近事模糊远事真”【7】对于高邮生活的提炼,汪曾祺用了四十多年的光阴,他笔下的高邮,为他的温情理想左右,被改造得圆融润泽、充满欢乐。北京系列小说则相反,愤慨与激越不时冲破作家的克制喷薄而出。事实上,感情泛滥原非汪氏所长,那些只能感动他自己的作品(《天鹅之死》、《八月骄阳》)在汪曾祺小说中是个另类,与他一贯温和的做派很有些不同。这是因为,刚走出**的汪曾祺还没能让自己的记忆得到有效的沉淀,他表现的其实不是回忆,而是一种感受。如果要说败笔,北京系列的**题材中不少,这也恰恰反证了“除尽火气,除净感伤主义”法则的正确性。长歌当哭,须在痛定之后,诚然。

三是创作的环境和心境。汪曾祺几乎所有的重要作品都发表于1980-1983年之间,他六十岁以后,这在文学史上是个奇异的现象。首先这是写作环境恶劣造成的后果,一个写出了《落魄》(1946年)、《鸡鸭名家》(1947年)、《异秉》(1948年),出版了《邂逅集》(1949年)的风格刚刚成形的青年作家,因为历史、因为政治、因为生活和生存,沉寂整整三十年才重新开始真正意义的文学创作,这对作家个体而言无疑是莫大的悲哀。其次,也要辩证地看待但对汪曾祺的创作生涯。从1980年始短短的几年间,汪曾祺就以喷薄之势连续创作了大量佳作,在数量和质量上,都是他一生之最,这与其说是他创作的巅峰期,倒不如说是他发表的集中期,这批作品应该早在1980年前那漫长的政治寒冬里就已在作家的脑海里成形了,这是时代厄运造就的厚积薄发。就这个意义而言,诗穷而后工,是三十年的政治寒流和话语权封锁成就了汪曾祺,成就了汪曾祺以《受戒》为旗帜的高邮系列杰作。反之,在他记忆的矿藏搜罗殆尽,创作的笔锋必然地触及他辛苦遭逢的**题材时,同样在放胆敢言的写作环境里,却因为创作心境的不同,因为走不出愤懑的阴影,积而过厚,薄发不能,他只能听凭感情的洪流支配那枝有些躁动的笔了。

把温情作为人格理想顶点的汪曾祺,在含蓄、淡雅的背后,在他有意为之的情感克制深处,感情的脉流潺潺不息,因了经历和记忆的灵动时急时缓、若隐若现。在经由半个世纪的艰难孕育后,终于长成郁郁葱葱温雅风格,生气灌注、情趣盎然。然而,在面对给他以巨创的文

革题材时,汪曾祺无力节制那汹涌的情感洪流了,悲凉象一个无时不在的幽灵,时时觊觎着他孱弱的温情,他再也写不出那种纯粹欢乐着的作品来了。“猫也瘦了,狗也瘦了,人也瘦了,花也瘦了。”【8】悲凉的气息已经越来越浓重。在有些作品里,甚至化为悲愤和咆哮,温情已沦为一种纯粹的写作技巧,被挤压得只剩下一张皮了(《虐猫》、《八月骄阳》)。

———————————————

注释:

[1].李平;《鸡鸭名家汪曾祺》;广元广播电视大学教学平台;作者认为汪曾祺1947作品《鸡鸭名家》与1980年代作品“几乎在所有的方面都如出一辙”,故而认为“三十多年的时光,在他身上和作品中几乎了无痕迹”,“是时代耽误了汪曾祺的艺术生命!是时代的不正常的文学环境,令这位早慧的天才被迫成了“大器晚成”的作家”。

2. 《汪曾祺文集? 小说卷》(江苏文艺出版社;1994年4月版)共收入小说61篇,这已是汪曾祺小说的绝大部分,重要篇目尽在其中。

3. 1944年,当局要求汪曾祺这一届毕业生必须参军作美军翻译,否则取消学籍,他“不愿意跳进历史的旋涡里去,只能选择逃离”。

4. 汪曾祺《汪曾祺作品自选集? 自序》漓江出版社1996年版1页。

5. 汪曾祺《鸡毛》《汪曾祺作品自选集》漓江出版社1996年版第312页。

6. 汪曾祺;《桥边小说三篇?后记》

7. 汪曾祺《七十述怀》《汪曾祺文集·散文卷》江苏文艺出版社1993年版248页

8. 汪曾祺《合锦》

参考文献:

1. 汪曾祺;《汪曾祺文集》;江苏文艺出版社;1993年版。

2. 汪曾祺;《汪曾祺作品自选集》;漓江出版社;1996年版。

3. 汪曾祺;《矮纸集》;长江文艺出版社;1996年版。

4. 汪曾祺;《随遇而安》;京华出版社;2005年版

浅析汪曾祺小说的语言特色

推荐由于受老师沈从文先生的影响,汪曾祺的创作取材自由散漫,多描写平凡人物的平凡生活,具有浓郁的生活气息和乡土情调。汪曾祺完全继承了老师沈从文对作品不讲究戏剧冲突,通过微妙的暗示、细腻的心理刻画,缓缓拨动读者的心弦的艺术风格,使得自己的文学作品风格清新秀逸、宁静致远。汪曾祺的作品是现当代文学中一道亮丽的风景线,有着非常重要的审美价值。他的作品远离重大题材,没有性格复杂的大人物,也没有强烈的戏剧矛盾冲突,作品随物赋形、疏放平淡、情韵幽远、风致清逸。

汪曾祺希望自己的作品能够对人们起到一种“润物细无声”的潜移默化的作用,让人们能够从中得到文化的休憩,因而阅读他的作品总能给人一种温温的,淡淡的,静静的感觉,他要为读者构筑一个美好的世外桃源般的理想境界放松身心。汪曾祺不时的绵里藏针,刚柔并济,又给人一种富有自我特色的独特见解;他要让读者到他作品中静谧的天堂里悠闲一下,却展示在读者面前的是多姿多彩的生活,让你在悠闲中增长一点见识。汪曾祺全方位的审美观无形地渗透在散文小说创作过程中,读他的文章,犹如品味一杯香茶般的悠闲。

汪曾祺作品散漫悠闲的风格体现出他爱自己的故乡,爱那里纯朴的乡民的深厚感情;他钟情传统文化,追恋农耕文明,表现在作品中总是营构桃花源般的理想国度,以一种诗意却又经典的写法展现普通人的美好情怀。汪曾祺作品的语言在中国现当代作家中是很有特色的,这里以他的著名小说《受戒》,《大淖记事》为例,浅析汪曾祺小说的语言特色。

《大淖记事》中对大淖环境及在这一空间里生存,活动的人物的叙事,从结构上说, 就是那种传统文学的经典模式。开篇即把故事发展的前提布置得规范、详细,序幕拉开,各色人物粉墨登场,人物个性已然明了,作者只需讲故事娓娓道来,情节朴素自然,这样读者可以全身心沉浸在作者描绘的艺术境界中。汪曾祺独树一帜地将一些该说或者不该说的话一字不改地放在作品,一方面很多人都可以读懂,另一方面也使得文章的真实性没有被抹煞。如小说中“把一泡泡骚尿撒到水里”,“牛屎粑粑”等,在人们看来,这都是一些粗人说的话, 但是,在这里作者却毫无忌讳,用得相当随意,而它们则很好地表现了水乡人原始的人性美。

《受戒》里那块忘俗的天地,青涩拘谨的小和尚明子,率性天真的农家女小英子,以及他们那段惊世骇俗的初恋故事,让人深陷于这样一个幻境中无法自拔。《受戒》完全构造了汪曾祺自己的桃花源,一切进展得非常顺利:和尚们可以打牌,可以随便带家属进出寺庙,可以接近女色,可以结婚等等。小说中明海小和尚与天真美丽的小英子有了甜蜜的恋情,按理说女孩子是不便首先表露自己的意图的,但小说中小英子却主动问明子“我给你当老婆,要不要 ”多么率真的探问,人物语言不带一点矫情,这样的语言在小说中俯拾即是,既与崇尚语言质朴性的传统文学一脉相承,又很好地承载了对“超功利的率性自然的追求”。作者在全文营造的一种轻松活泼、让人赏心悦目的情感基调,是和他选用的幽默清丽的语言风格分不开的。他惯用一些不以为然的笔调来叙述有悖常理的事情,给人的心理和视觉都是一种全新的不大不小的冲突,让这篇皈依美的文字从头到尾都充满了吸引人的气质。

汪曾祺小说的语言特色表现为描写手法的平淡自然,对话简洁明快。作为汪增祺的经典小说,《受戒》集中反映了他的散文诗式的创作手法。全篇语言特点是平淡的白描笔法,自然随意,无拘无束。这种手法与普通的小说语言之间存在着明显的差别,但却是只有这种率性自然的笔法才能描绘《受戒》这一具有特色的民间世俗世界,才能体现民间生活的自由自在,体现那种毫无功利的纯真人性。汪曾祺的《受戒》全篇畅如流水,不是九曲回肠,而是如脉脉流水般的安详。自然的语言是汪曾祺语言的又一大艺术特色。如《受戒》中“小和尚的日子清

闲的很。一早起来,开山门,扫地。??”一天的生活就这样被自然细致的描绘出来。又如“明子老往小英子家里跑。”一句话我们就明白了明子和小英子的爱情故事。此外《受戒》全文都是轻松的语言,毫无苦涩艰深,读来顺畅清新。汪曾祺的语言特色还表现在语言对话的跳跃性、节奏感上。语言是作品成功的一个关键环节,《受戒》中的对话简洁、明快,使文章大大增彩。文中简洁的语言,讲述了明海与英子的初次见面,就使人看到了英子的“喜鹊”似的性格,随后的文章更加明确了英子善良,乐观的性格。而在全篇最后的对话中,故事发展到了高潮,仍是简单地对话,却使得人物性格最终确立。语言生动不避俗俚之语,不仅使我们在读作品重现现实感到亲切,更重要的是让我们感到了民间纯真生命的底色。

世界上有很多东西是可以被束缚的,但人性却是永远无法被束缚的,它会用尽所有力量冲破一切阻碍,寻找到心灵的归宿。这是它的天职,也是它历尽困顿辛苦仍不懈的追求和目标。有时,情感会战胜理智,或许这就是人性苏醒的时候。人最初的善良和勇气,才是真正健康的人性,这种人性下的追求,才是美好的追求;这种人性下的胜利,才是正义的胜利。汪曾祺正是以他一贯的那种平淡清新,毫无顾忌的描写方式,简洁明快的语言特色,描写人性,建构出一种平淡,一种整体和谐的紧凑,整篇文章如汩汩清泉注入心灵,甘洌清爽,让人在不知不觉中深陷在这淳朴自然、自由旷达的桃源世界,忘却时间,忘却纷繁杂乱的尘世。汪曾祺的作品无疑给他所处的,当时充满着血与泪的文坛注入了一股清新之气。摆脱了功利性的束缚,远离于政治的漩涡,虽然有一种与时代脱节的感觉,但这种纯文学的创作更具有特殊的地位,更能引起人们的珍视和共鸣。

范文三:汪曾祺的小说思想

创作研究

汪曾祺的小说思想

叶向东

%%汪曾祺一生都致力于短篇小说的创作,在长期的创作实践的基础上,他对短篇小说的创作有了自己的思想,他的小说思想是中国当代小说思想的重要组成部分。

汪曾祺的小说思想首先体现在对语言的认识方面。长期以来,我们虽然承认小说是语言的艺术,但只是把语言看成是塑造形象的工具。他认为语言本身是艺术,不只是工具。他认为小说语言不只是一种形式,一种手段,应该提高到内容的高度来认识。语言不是外部的东西,它和内容同时存在,不能剥离。“语言是小说的本体,不是附加的,可有可无的。从这个意义上说,写小说就是写语言。小说使读者受到感染,小说的魅力之所在,首先是小说的语言。小说的语言是浸透了内容的,浸透了作者的思想的。我们有时看一篇小说,看了三行,就看不下去了,因为语言太粗糙。语言

!的粗糙就是内容的粗糙。”关于文学的内容就是形式,黑格

里的马:‘正在安静地、严肃地咀嚼着草料’,自以为写得很贴切。‘追赶’、‘严肃’都不是新鲜字眼,但是它表达了我自

$

己在生活中捕捉到的印象。”他认为语言要贴近人物。不

单是对话,就是叙述、描写的语言,也要往人物身上靠,要表现人物的性格和神态。叙述和对话不能脱节,不能对话是农民的语言,叙述却是知识分子的语言。小说里所写的景物,不但要是作者眼中所见,而且要是所写的人物的眼中所见。对景物的感受,得是人物的感受。不能离开人物,单写作者自己的感受。作者必须和人物一起感受。“我写一个从山里来的放羊的孩子看一个农业科学研究所的温室,温室里冬天也结黄瓜,结西红柿:西红柿那样红,黄瓜那样绿,好像上了颜色一样。我只能这样写。‘好象上了颜色一样’,这就是这个放羊娃的感受。如果稍微写得华丽一点,就不真

%实。”他认为小说的颜色、声音、形象、气氛,得和所写的人

尔也有相同的看法:“我们可以说荷马史诗《伊利亚特》的内容就是特洛伊战争,或确切点说,就是阿基里斯的忿怒;我们或许以为这就很足够了,但其实却很空疏,因为《伊利亚特》之所以成为有名的史诗,是由于它的形式,而它的内容是遵照这形式塑造或**出来的。”并且汪曾祺认为语言是一种文化现象,语言的后面是有文化的。“我们的语言都是继承了前人,在前人语言的基础上演变、脱化出来的。很难找到一种语言,是前人完全没有讲过的。那样就会成为一种很奇怪的,别人无法懂得的语言。古人说‘无一字无来历’,是有道理的,语言是一种文化积淀。语言的文化积淀越是深厚,语言的含蕴就越丰富。”他主张小说语言要向民间语言学习。比如他在《受戒》、《大淖记事》等小说中就运用了很多民间语言和民歌。

他认为好的小说语言都是平平常常的,人人能懂,并且也可能说得出来的语言。一个作家要养成一种习惯,时时观察生活,并把自己在生活中捕捉到的印象用清晰的、明确的语言表达出来。“我曾在一篇小说里描写过火车的灯光:‘车窗蜜黄色的灯光连续地映在果园东边的树墙子上,一方块,一方块,川流不息地追赶着’;在另一篇小说里描写过夜

#

物水乳交融,浑然一体。就是说,小说的每一个字,都渗透了人物。写景,就是写人。他认为语言决定于作家的气质。鲁迅有鲁迅的语言,沈从文有沈从文的语言,要从总体上把握一个作家的性格,才能分析他的全部作品,语言是接近一个作家的可靠途径。作家的语言是他的人格的一部分。语言体现作家对生活的基本态度。作家写不同的题材用不同的语言。作家对不同的生活,不同的人和事的不同的感情,可以从他的语言的色调上感觉出来。“我写《徙》里用了一些文言的句子,如‘呜呼,先生之泽远矣’,‘墓草萋萋,落照昏黄,歌声犹在,斯人邈矣’。因为写的是一个旧社会的国文教员。写《受戒》、《大淖记事》,就不能用这样的语言。……我写的《受戒》、《大淖记事》,抒情的成分多一些,因为我很喜爱所写的人,《异秉》里的人物很可笑,也很可悲悯,所以

&文体上也就亦庄亦谐。”

对小说文体创造的认识也是汪曾祺的小说思想的重要内容。

他是一个文体家,不断地在进行着小说文体的创造。“我年轻时曾想打破小说、散文和诗的界限。《复仇》就是这

’种意图的一个实践。”他的第一篇小说是他在西南联大中

当代文坛!

’&

创作研究

文系读书时沈从文先生所开“各体文习作”课上的作业,经沈先生介绍出去发表的。他的小说一开始就具有了文体实验的性质。他自己认为他的一些小说不大像小说,或者根本就不是小说,有些只是人物素描。他不善于讲故事。也不喜欢太像小说的小说,即故事性很强的小说。故事性太强了,他觉得就不大真实。他的小说和散文很难区分。他认为好的小说应该像散文诗:“如《钓人的孩子》、《职业》、《求雨》,就还有点散文诗的味道。散文诗和小说的分界处只有一道篱笆,并无墙壁(阿左林和废名的某些小说实际上是散文诗)。我一直以为短篇小说应该有一点散文诗的成分。”他非常推崇废名的“写小说同唐人写绝句一样”的看法,他把意境的创造从诗歌搬到了他的小说创作中。他有些小说不着重写人物,写故事,而是着重写意境,写印象,写感觉。这就使传统的小说观念发生了很大的变化,使小说和诗歌的界限变得模糊了。他在《受戒》的结尾写道:“芦花才吐新穗。紫灰色的芦穗,发着银光,软软的,滑溜溜的,像一串丝线。有的地方结了蒲棒,通红的,像一枝一枝小蜡烛。青浮萍,紫浮萍。长脚蚊子,水蜘蛛。野菱角开着四瓣的小白花。惊起一只青桩(一种水鸟),擦着芦穗,扑鲁鲁鲁飞远了。”

他的小说的背景大都是他的家乡高邮以及昆明、上海、北京和张家口等地,这些都是他生活、学习和工作过的地方,给他留下了深刻的记忆。“我以为小说是回忆。必须把热腾腾的生活熟悉得像童年的往事一样,生活和作者的感情都经过反复沉淀,除净火气,特别是除净感伤主义,这样才能形成

!

些生活和人物,体现着丰富的人文精神。他在《〈大淖记事〉是怎样写出来的》一文中说过:“我以为风俗是一个民族集体创作的生活的抒情诗。我的小说里有些风俗是一个民族集体创作的生活抒情诗。我的小说里有些风俗画成分,是很自然的。”风俗是由社会、心理地方等等因素构成的,是一个民族感情和生活方式的重要组成部分,积淀着历史文化和民族心态的丰富内涵,反映了一个民族对生活的挚爱和对享受生活的欢悦,是一个民族生活中的诗情的外在形式,保留着一个民族的童心。对风俗的艺术审视可以使小说具有浓郁的民族特色。他可以通过风俗民情的描写来表现人物性格,也可以通过人物关系来展现独特的风俗,从而形成自己的风俗画小说。他的小说充满了风俗的描写,为我们提供了一种新的审美形态。《大淖记事》全篇共六节,前三节几乎是对大淖的自然环境和风土人情的描写。第四节才引出主人公。这种结构和传统小说的情节结构很不一样,但对巧云与十一子的爱情却很有意义。正是这里的风土人情培养了他们忠贞爱情的性格特点。环境创造了人,人又创造了爱情,他们的爱情就成为大淖风土人情的产物和组成部分。但是他小说里写风俗,目的还是写人,是把风俗和人结合在一起,风俗成为人的活动和心理的契机。写风俗,不能离开人,不能和人物脱节,不能和故事情节游离。虽然他喜欢写风俗小说,但他对风俗小说的局限性也有清醒的认识:“一是风俗画小说往往只就人事的外部加以描写,较少刻画人物的内心世界,不大作心理描写,因此人物的典型性较差。二是,风俗画一般是清新浅易的,不大能够概括十分深刻的社会生活内容,缺乏历史的厚度,也达不到史诗一样的恢宏的气魄。因此,风俗画小说常常不能代表一个时代的文学创作的

&%$

主流。”

大都缘于他的个人经验,他总是按照某些真实的情绪来组织他的文本,散文化构成了他的小说文本的特点。“《詹大胖子》和《茶干》有人物无故事,《幽冥钟》则几乎连人物也没有,只有一点感情。这样的小说打破了小说和散文的界限,简直近似随笔。结构尤其随便,想到什么写什么,想怎么写就怎么写。我这样做是有意的(也是经过苦心经营的)。我要对‘小说’这个概念进行一次冲决:小说是谈生活,不是编

#

故事。”他一生都在进行短篇小说的创作,他特别喜欢短篇

汪曾祺自称是一个中国式的抒情人道主义者,主张小说是生活或生命的形式。“我的作品和政治结合得不紧,但我这个人并不脱离政治。我的感怀寄托是和当前社会政治背

’%$

景息息相关的。”他的与主流文学思想不同的文学思想,是

对主流文学思想的补充,同样对当代文学的发展起到了推动作用。注释:

《汪曾祺文集》(文论卷),第()*+,-!

《小逻辑》,第!&’页,商务印书馆%’(%年版。.黑格尔:

小说这种文体。他认为自己的性格和气质适合于短篇小说这种形式。他认为短,是现代小说的特征之一。现代小说要符合现代的生活方式和现代的生活节奏。

将风俗当作审美观照的主体对象,使它成为小说的有机组成部分,是汪曾祺的小说思想的另一个重要内容。

他的小说叙事具有民间立场,他的小说取材最多写得最好的是市井生活和乡村生活,这使他的小说具有丰富的世俗生活知识。这些民间生活场景正在逐渐消亡,他所表现的这

责任编辑*尔龄

)’

当代文坛!

汪曾祺的小说思想

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):

叶向东

当代文坛

MODERN LITERARY MAGAZINE2006(4)

参考文献(2条)1.黑格尔 小逻辑 1981

2.汪曾祺 汪曾祺文集(文论卷) 1993

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ddwt200604013.aspx

范文四:汪曾祺小说结尾的艺术

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

汪曾祺小说结尾的艺术

作者:蔡红林

来源:《文学教育 ·中旬版》 2015年第 11期

内容摘要:汪曾祺先生的小说结尾各有特色,有的给予人物评价,但又不直接,含而不 露,让读者自己去体会 ; 有的充满了温情,让感情的脉络继续向前,气势依然十足 ; 有的充满了 暗示,与文本的脉络形成呼应,余韵悠远。

关键词:汪曾祺 小说 结尾 艺术

小说的结尾,看似水到渠成,不需什么雕琢,其实不是这样,小说的结尾往往起着重要 的勾连作用,它的设计好坏影响着文章的气势发展,是戛然而止,还是一泻千里,抑或回旋反 复,林林总总。总之,还是要精心设计。下面是笔者在阅读汪曾祺先生小说后,总结的一些经 验,与大家共享。

一 . 给予评价

有时小说作者写的十分开心,最后还要对自己设计的人物进行一个简单评价,这种评价 往往是在文中,有时也会在结尾进行一个总结性的评价,带着浓浓的主观感情,有时作者并不 想把事情搞大,怕伤害人物的原型,结尾只做简单的总结,但已十分到位,如《鸡毛》结尾:林子大了,什么鸟都有。小说讲述了西南联大时,一个叫文嫂的女人,她并不是西南联大的 人,她的家在西南联大新校址上,学校对住户一般是给钱让他们搬走,但她不搬,说住习惯 了,所以学校和她商量,拆掉了她的老房子,又帮她盖了一间好的,后来她就靠帮学生洗衣 服,缝补缝补为生,文嫂还养了一些鸡(原来是靠养鸡为生的),后来学生生意越来越不好, 但她的女儿嫁了一个司机,女婿人不错,也挺能赚钱的,说准备养文嫂一辈子,文嫂也因此胖 了。西南联大的学生们有很多是怪的,如金昌焕,他是经济系的,特异之处有三,东西都挂在 铁丝上,从不买纸,每天吃一块肉。到了大四,他到银行兼了一份职,毕业前,又做了两件大 事,一件是加入国民党,一件是追求一个女孩子。金昌焕本是不喜欢女子的,结果一个误会让 他以为女孩子喜欢他,他写了长长的情书,又买了金戒指,结果都被女孩子展览了,当然,金 昌焕并不在乎,反而成了他炫耀的资本。文嫂丢了三只鸡,女婿也因车祸去世了,西南联大学 生毕业了,要离开昆明,朱先生让文嫂来挑拣一些不要的东西,结果在金昌焕的床铺下发现了 三堆鸡毛,最缺德的是金昌焕还用从文嫂处借来的鼎罐炖了鸡。作者评价他是林子大了,什么 鸟都有。这样的评价,看似没什么杀伤力,但细细品味,确让人十分难为情,一个西南联大的 经济系高材生,竟去偷一个寡妇的鸡,两者身份与地位天壤之别,让人唏嘘金昌焕的为人。

二 . 充满感情

文章的结尾,作者有时并不直接交代他的看法,人物的心理也不直接表露,而是通过人 物做事的细节来表现,含而不露,但又让人十分感动,如《鉴赏家》结尾:叶三死了。他的儿

范文五:汪曾祺小说的风俗描写

汪曾祺小说的风俗描写

摘 要: 汪曾祺小说以自然风景为背景,叙写故乡的风俗,表达对美好的人情和健康的人性的憧憬;优美的自然风光与民风民俗融合在一起,加深了人们对当地风俗的印象;独具特色的风俗描写背后传达出温馨与和谐的人情、仁爱与率性的人性。清新秀丽的自然风光、自然纯朴的民风民俗和美好健康的人情人性,共同构成汪曾祺的风俗小说世界。风俗描写在汪曾祺的文学世界中占有重要的位置,使他的小说焕发出巨大的魅力。

本文采集自网络,本站不保证该信息的准确性、真实性、完整性等,仅供学习和研究使用,文中立场与本网站无关,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。

关键词: 汪曾祺小说 风俗描写 人情

一、引言

汪曾祺,中国当代一位风格独特的作家。他一直坚持自己独特的美学追求,对故乡苏北水乡的风土人情烂熟于心,以生花妙笔为读者展现了一个清新淡泊、意蕴高远、韵味无穷的水乡泽国风俗世界。但是这些风俗描写,绝非停滞于风物志、风情志的叙述,而是积淀了深刻的人文内涵,并且对其小说独特艺术风貌的形成有着重要作用。他真正的目的是透过风俗写人情,他笔下的人物总是暗合传统的真善美,并在与假恶丑的对立中寻觅一种健康人性的诗意美的境界。在汪曾祺小说中,浓重的乡土风俗的氛围与在这种氛围下活动着的人,相互形成有机整体,自然天成,别具一番情趣和意蕴。

二、“我的小说里有风俗画”

汪曾祺在《谈谈风俗画》中开篇就说:“有几位评论家都说我的小说里有风俗画。这一点我是原来没有意识到的。经他们一说,我想到是有的。”,1,的确,汪曾祺的作品描绘了很多风俗画,虽然一开始他没有意识到,但是他的审美直觉却是早就选择认同了风俗画。因为他曾说:“我是很爱看风俗画的。”,2,在他的作品中,自然景物、民间风俗和人事命运有机完美地结合在一起,构成了一幅美轮美奂的高邮风俗画卷。

汪曾祺的小说从来就不是靠曲折动人的故事情节和意蕴深广的哲理取胜,而是靠那一幅幅打动人心的风俗画卷打动读者。当然,最能衬托地方风俗的自然是故乡的美丽风景,只有在特定的自然风光中,才会形成具有地方色彩的民风民俗。汪曾祺就特别注重对具有浓厚地方色彩的自然风景的刻画,在他的笔下,自然风景与当地的民风民俗有着浓得化不开的关系,自然与风俗融合在一起,形成了一幅美丽的风俗画。“一篇作品里的地方色彩浓厚,往往能够吸引读者注意”,3,,因为有地方色彩的自然环境描写,可以增强画面的美感和力度。

《受戒》就像一幅清丽的水乡风俗画,明海和小英子好像只是嵌在画中的点缀而已,人们感受到的是那种纯然的人情人性的美和水乡情趣盎然的景色,这一切都充满了诗情画意,给人带来美的享受。“汪曾祺善于通过地域风情的描写,衬托那种纯朴的民俗,而明海与小英子的纯洁的爱情,也通过这种地域风情的描写,表现得纯朴、温馨、清雅”。,4,的确,在这片优美的水乡风景的衬托下,当地的风俗也充满了诗情画意。

晚上,他们一起看场。――荸荠庵收来的租稻也晒在场上。他们并肩坐在一个石磙子上,听青蛙打鼓,听寒蛇唱歌,――这个地方以为蝼蛄叫是蚯蚓叫,而且叫蚯蚓叫“寒蛇”,听纺纱婆子不停地纺纱,“?~――”,看萤火虫飞来飞去,看天上的流星。

“呀~忘了在裤带上打一个结~”小英子说。

这里的人都相信,在流星掉下来的时候在裤带上打一个结,心里想什么好事,就能如愿。

读者的眼前仿若有一幅画面,在夏日的夜空下,萤火虫飞来飞去,在青蛙、寒蛇的伴奏下,少男少女对着流星许愿,他们的感情是那样的纯真,净化了无数读者的心灵。在这夏日

的夜景下,流星许愿这样一个风俗被他们演绎得如诗如画。一看到流星,很多人下意识就会双手合十,对着天空许愿,这似乎已经成为一种约定俗成的风俗习惯,但是在这里,又多了一道程序,那就是在裤带上打一个结,这是当地所独有的特色。从古至今,人们总是在寻找可以寄托期待的事物,例如菩萨、神仙,而这里,是流星。根据古老的说法:因为一颗星坠落就必须有一份灵魂补上去,所以人死了灵魂就升天。升天时也就把你的愿望带给上天了。对流星的崇拜实际上是一种灵魂信仰民俗,灵魂其实是民俗信仰的崇拜对象之一,对着流星许愿,就是希望每颗流星中的灵魂能够为他们传达美好的愿望,天上的神仙能够为他们实现自己的愿望。在这样一个美丽的水乡夜晚中,明海和小英子也把他们的愿望寄托给了流星,这一瞬间,优美的夏日景色,特有的许愿风俗和纯真美好的人情人性构成了一幅夏日晚景图,我们好像能够感受到夏日的阵阵凉风,拥有无限美感。

汪曾祺对故乡的一草一木、民风民俗都充满了感情。乡土风俗的展现,增强了小说的诗情画意,而水乡风景的衬托又有利于乡土风俗的深入刻画,加重了乡土风俗在读者中的印象,两者相互映衬,与美好健康的人情人性结合在一起构成了一幅清新隽永、生趣盎然的风俗画卷。

三、“写风俗,目的还是写人”

汪曾祺自十九岁出外求学、谋生,辗转漂泊一辈子,历经坎坷,晚年乡情尤盛。“人到晚年,思乡之情变得强烈了”,“这些年,每逢工作之余,故乡的风土人情,家乡劳动人民勤劳朴实的感人形象,总是时时在我脑海中浮现,使我产生了写作欲望”。,5,他写生根之地美丽怡人的水乡风光,也写在这风光中生活着的乡亲们。写他们的生活,写他们的爱情,写他们的手艺,也写他们的秉性。作家把这一切都融化在具有鲜明地方特色的节日、仪式、习惯等风俗之中。但是他又绝不仅仅是为写风俗而写风俗,风俗描写在他的小说中其实只是一种表现方式,其真正的目的还是写人。“小说里写风俗,目的还是写人。不是为写风俗而写风俗,那样就不是小说,而是风俗志了。??写风俗,不能离开人,不能和人物脱节,不能和故事情节游离。写风俗不能留连忘返,收不到人物的身上”。,6,

在他的笔下,人性是其极力表现的重要内容。汪曾祺说他的小说是“写美、写健康的人性”。,7,他的小说中的人都是带着明显地方特色的人,风俗描写与人物已经融为一体,写风俗即写人,写人即写风俗。《受戒》中大英子的“准婚礼”仪式充满了乡间风情,在这个漫长的赶嫁妆过程中,大英子日常生活的节奏完全改变了,她惯常的日出而作、日落而息的模式不再持续,她的生活已被剪裁与刺绣所填满,即便如此,她却忙得心甘情愿。因为婚礼是人生仪礼中的一大礼,所以历来都受到个人、家庭和社会的高度重视。对于女性而言,婚礼更是她们一生的转折点。大英子也不例外,在这整个过程中,她都表现出极大的关心与重视。在看过对方正是她的幸福所系之后,接下来就是赶嫁妆了。从看人到赶嫁妆,大英子没有屈从于所谓的伦理道德,而是全程地主动掌控了这一切。她的人性没有受到扭曲,是健康而美好的。在这个“准婚礼”仪式中,小英子和明海也报以极大的热情,鼎力相助。他们是那么的无私与美好,身上仿佛散发出耀眼的光芒。美好健康的人性通过这一婚嫁风俗展现无遗。

对健康人性的追求只是汪曾祺风俗描写的目的之一,他还传达出对美好人情的向往。刘绍棠就指出:“汪曾祺的小说不仅追求人性的复苏,还表现了纯净美好的人情,从而鞭笞了扼杀人性、缺乏人情味的人和事。”,8,汪曾祺的另一部杰作《大淖记事》就不仅仅停留在对人性的呼唤上,而是通过风俗描写唱出了追求真正的情爱和个性解放的颂歌。大淖的婚嫁风俗异常独特,这里的姑娘们不会遵循所谓的嫁娶风俗,她们有自己的标准,即“情愿”,实际上就是真情至上。她们崇尚情感自由,只要相爱了就可以在一起,那些俗世的仪式都是虚假的,徒具形式而已,因为这些形式化的东西根本无法保障她们的幸福。大淖的姑娘没有所谓的贞洁观念,她们可以在家生私孩子,还可以在丈夫之外再“靠”一个,个性得到了彻底的解放。总之,这里的婚嫁风俗就是两个字:情愿。正是在这样一种乡风民俗里,纯洁美丽的巧云和

小锡匠十一子相爱了,但不幸却也同时降临于她,巧云被刘号长破了身子,“没有淌眼泪,更没有想到跳到淖里淹死”,只是想“为什么是这个人”而不是十一子,巧云的爹也只是拿着刘号长留下的十块钱,长长地叹了一口气,并没有去找刘号长算账拼命,邻居们也并未多加议论,只骂了一句:“这个该死的~”他们也没有因为巧云的失节而排挤、辱骂她,因为在这里,他们并不看重贞洁,他们只注重真情。他们的惋惜也只是因为巧云并不爱刘号长,再一次我们感受到作者对人性的尊崇,对所谓的伦理道德无情的鞭笞。这里的人们自在快乐地生活着,他们崇尚自然、自由,崇尚舒舒展展、无拘无束,任性而为便是他们的生活准则。

四、结语

汪曾祺在高邮长大,他的情感和意识都受到该地风土人情的熏陶,其作品也带有高邮风俗的烙印。但是,汪曾祺并没有为写风俗而堆砌风俗,风俗是自然而然地表现出来的,表达了对人性的复归和美好的人情的追求,他着力将敦厚质朴的人们的身影融会于清丽恬淡的自然风光里,交织在古朴宁静的乡镇风俗中。一切都是那么水乳交融、浑然一体,自然、风俗、人情相互之间形成了有机整体。他以清新质朴、如话家常的笔墨勾画了一幅幅明丽而又富有动感的水乡图景,使其透露出一股清水芙蓉的芬芳的诗味。

参考文献:

,1,,2,,6,汪曾祺.谈谈风俗画.汪曾祺文集?文论卷,M,.南京:江苏文艺出版社,1993:59-66.

,3,刘兰英.中学教材中鲁迅作品关于风俗的描写,J,.文学教育,2008,(1):21-26.

,4,陈思和.当代文学史教程,M,.上海:复旦大学出版社,2006:249.

,,8,刘绍棠.乡土文学四十年,M,.北京:文化艺术出版社,1990:136-140. ,5

,7,汪曾祺.关于《受戒》.汪曾祺文集?文论卷,M,.南京:江苏文艺出版社,1993:225-230.

seespring

seespring